Welche Batterietypen werden in heutigen E-Autos verwendet?

In gängigen E-Autos kommen NMC-, NCA- und LFP-Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Zu den aufkommenden Typen gehören Festkörper-, Natrium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien.

Beim Thema bidirektionales Laden stellt sich oft die Frage nach der Lebensdauer und dem optimalen Ladezustand einer E-Auto-Batterie. Viele gehen dabei davon aus, dass jede Batterie gleich reagiert. In Wirklichkeit gibt es jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Batterietypen.

Heute nutzen Elektroautos bereits mehr als drei verschiedene Batterietypen – und viele weitere befinden sich in der Testphase. Deshalb ist jede Diskussion über „die Batterie“ irreführend, solange nicht klar ist, um welchen Typ es eigentlich geht.

Die heute am weitesten verbreiteten E-Auto-Batterien sind Lithium-Ionen-Typen: NMC, LFP und NCA.

Neue Technologien wie Festkörper-, Natrium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien versprechen höhere Reichweiten, schnelleres Laden und geringere Kosten, sind aber noch nicht breit kommerzialisiert.

Im Gegensatz zu NMC und NCA können LFP-Batterien ohne Schaden für die Batterie regelmäßig von 20 % bis 100 % geladen werden.

Häufiges Schnellladen mit Gleichstrom kann die Lebensdauer aller gängigen E-Auto-Batterietypen verkürzen.

Die Produktionskosten für Batterien sinken rasant, mit durchschnittlichen Preisen inzwischen unter 100$ (umgerechnet ca. 85€) pro kWh.

China dominiert die E-Auto-Batterieindustrie und kontrolliert die meisten Rohstoffe sowie einen Großteil der weltweiten Produktion.

Springe zu den Themen, die dich am meisten interessieren

Die wichtigsten Typen von Elektroauto-Batterien sind Lithium-Ionen-Batterien: NMC (Nickel-Mangan-Kobalt), LFP (Lithium-Eisenphosphat) und NCA (Nickel-Kobalt-Aluminium). Zu den aufkommenden Typen zählen Festkörper-, Natrium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien, die großes Potenzial haben, sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden – neben einigen weiteren Varianten.

Alle Batterietypen unterscheiden sich in ihrer chemischen Zusammensetzung, Energiedichte, ihren Kosten, ihrer Lebensdauer und Sicherheit. Diese Faktoren beeinflussen wiederum das Ladeverhalten, die Gesamtzuverlässigkeit, die thermische Stabilität und die Recyclingfähigkeit.

Die bekanntesten Batterien in Elektroautos sind NMC-Batterien (Nickel-Mangan-Kobalt). Sie bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Kosten, Reichweite und Leistung – und sind damit die optimale Wahl für Elektroautos im mittleren bis oberen Reichweitenbereich.

An zweiter Stelle stehen LFP-Batterien (Lithium-Eisenphosphat). Sie sind sicher, langlebig und kostengünstig. Alles in allem also ideal für Stadt- und Budget-E-Autos, die mit etwas geringerer Reichweite auskommen.

Auf Platz drei folgen NCA-Batterien (Nickel-Kobalt-Aluminium). Sie zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte und große Reichweite aus und kommen bevorzugt in Premium-Modellen zum Einsatz.

NMC-Zellen kombinieren Nickel, Mangan und Kobalt zu einer vielseitigen Batterietechnologie. Sie sind in Elektroautos äußerst verbreitet, insbesondere in europäischen und asiatischen Modellen. Fahrzeuge wie der BMW iX3 und der Volkswagen ID.3 setzen auf NMC, ebenso viele Plug-in-Hybride.

Eine Lithium-Ionen-NMC-Autobatterie wird auf eine Lebensdauer von 1000 bis 2000 Ladezyklen (etwa 8–10 Jahre Fahrzeit) geschätzt. Ein ADAC-Test des VW ID.3 zeigte jedoch, dass die Batterie selbst nach 160.000 Kilometern noch 91 % ihrer ursprünglichen Kapazität hatte. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Fahrer legt 12.309 Kilometer pro Jahr zurück. Bei diesem Tempo wären über 13 Jahre und deutlich mehr Ladezyklen als prognostiziert nötig, um 160.000 Kilometer zu erreichen – weit über den Erwartungen!

Zusammensetzung: Lithium, Ni, Mn, Co

Energiedichte: 100 bis 265 Wh/kg*

Maximales Reichweitenpotenzial: 1000+ km

Verwendet in: BMW iX3, Audi A6 Avant e-tron, Fiat 500e, VW ID.3

* Wattstunden pro Kilogramm

**Kraftfahrtbundesamte (KBA) in 2024

Hersteller mögen NMC-Batterien, weil sie die meisten Anforderungen erfüllen. Die Selbstentladungsrate dieser Batterien liegt bei etwa 2 % pro Monat – das gilt als niedrig. Am wichtigsten ist jedoch, dass NMC eine ausreichende Energiedichte für eine ordentliche Reichweite (mehrere hundert Kilometer) liefert, ohne so teuer zu sein wie reine NCA-Batterien. Zudem werden NMC-Batterien jedes Jahr günstiger. Bis 2024 sanken die Kosten für Lithium-Ionen-Batterien um 20 % auf 115 $ (umgerechnet ca. 100€) pro kWh.

Doch wären Lithium-Ionen-Batterien perfekt, könnten wir unseren Artikel an dieser Stelle beenden. Was sind also die Nachteile? Der Abbau von Kobalt ist teuer und wirft ethische Probleme auf. Hinzu kommt, dass extreme Hitze oder Kälte die Leistung beeinträchtigen – weshalb Autohersteller komplexe Kühl- und Heizsysteme einbauen müssen. Diese funktionieren zwar, erhöhen aber Kosten, Gewicht und Komplexität.

NMC-Batterien sind leicht entflammbar - ein Mythos?

NMC-Batterien enthalten einen flüssigen Elektrolyten, der die Ionen von der Kathode zur Anode transportiert. Dieser Elektrolyt ist brennbar, und eine brennende Batterie ist schwer zu löschen. Dennoch: Das Brandrisiko bei Elektroautos liegt etwa 60-mal niedriger als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

NMC-Batterien gibt es bereits seit Jahrzehnten. Sie wurden ausgiebig getestet und erforscht. Übrigens: Dieselben Batterien werden auch in Smartphones eingesetzt. Und obwohl die Technologie inzwischen ausgereift ist, gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. So stieg beispielsweise die volumetrische Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien zwischen 2008 und 2020 um mehr als das Achtfache.

LFP-Batterien verwenden Lithium-Eisenphosphat anstelle von Nickel oder Kobalt. Das macht sie günstiger, sicherer und langlebiger. Mit über 2.000 möglichen Ladezyklen können LFP-Batterien länger halten als das Auto selbst und lassen sich für bidirektionales Laden einsetzen – mit deutlich weniger Bedenken hinsichtlich ihrer Lebensdauer. Hersteller wie Tesla, BYD und Ford setzen LFP in günstigeren oder stadtorientierten Modellen ein. Besonders in China sind sie populär, wo Sicherheit und Erschwinglichkeit den Durchbruch von Elektroautos vorantreiben.

Zusammensetzung: Lithium, Fe, P

Energiedichte: 90 bis 160 Wh/kg

Maximales Reichweitenpotenzial: 600–700 km

Verwendet in: Tesla Model 3 mit Heckantrieb (RWD), BYD Atto 3, MG4, Dacia Spring Electric

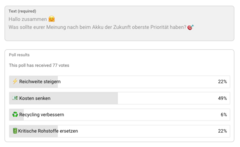

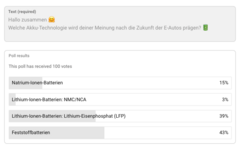

Der größte Vorteil ist die Gewissheit: LFP-Batterien überhitzen nicht so leicht und weisen eine hohe Feuerbeständigkeit auf. Außerdem profitiert man von der Erschwinglichkeit der Fahrzeugmodelle, in denen sie verbaut sind, da die Batteriepacks deutlich günstiger sind. Im September 2024 lagen die Kosten bei rund 60 $ (umgerechnet ca. 50€) pro kWh – ein Rückgang von fast 20 % im Vergleich zum Vorjahr. Beispiele dafür sind der BYD Dolphin und das Tesla Model 3 in der Basisversion, die erschwinglich und zugleich praktisch sind. In unserer YouTube-Community ist die Hälfte der Befragten der Meinung, dass der Preis bei der Batterie der Zukunft oberste Priorität haben sollte.

Aber ja – Reichweite ist der Schwachpunkt. LFP-Batterien sind bei gleicher Kapazität sperriger und schwerer als NCA- oder NMC-Batterien. Das bedeutet, dass sie für lange Roadtrips weniger geeignet sind. Ein weiteres Manko ist kaltes Wetter: An frostigen Tagen sinkt die Reichweite spürbar. Trotzdem bieten LFP-Batterien für Stadtautos und preisbewusste Fahrer ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

Gut zu wissen:

LFP-Batterien werden manchmal auch als L(M)FP bezeichnet. Das bedeutet, dass sie Mangan enthalten und damit zu Lithium-Mangan-Eisenphosphat werden. Durch die Zugabe von Mangan steigt die Energiedichte, während die Batterie weiterhin sicher und langlebig bleibt. Das führt zu einer etwas höheren Reichweite.

Die NCA-Chemie kombiniert Nickel, Kobalt und Aluminium. Diese Akkus sind weniger verbreitet als NMC und finden sich vor allem in leistungsstarken Elektroautos wie dem Tesla Model S und dem Lucid Air. Ihr Schwerpunkt liegt klar auf maximaler Reichweite und Effizienz. Wenn ein Auto realistisch über 500 Kilometer mit einer einzigen Ladung schafft, steckt oft NCA dahinter.

Ein unabhängiger Aviloo-Test eines 7 Jahre alten Tesla Model S zeigte, dass die Batterie nach 88.695 Kilometern noch 87 % ihrer ursprünglichen Kapazität besaß. Auch die Ladezyklen-Lebensdauer ist durchaus überzeugend.

Zusammensetzung: Lithium, Ni, Co, Al

Energiedichte: 200 bis 300 Wh/kg

Maximales Reichweitenpotential: 1000+ km

Verwendet in: Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Cybertruck, Lucid Air

Der größte Vorteil liegt hier in Reichweite und Energiedichte. NCA bietet mehr Wattstunden pro Kilogramm, was längere Fahrten ohne zusätzliches Gewicht ermöglicht. Deshalb setzt Tesla diese Akkus in den Langstrecken- und Performance-Versionen des Model S und Model X ein. Premiumfahrzeuge werben häufig nicht nur mit ihrer PS-Zahl, sondern auch mit ihrer Reichweite – beides oft durch NCA ermöglicht.

Natürlich hat das seinen Preis. NCA ist stark von Kobalt abhängig, was die Batterien teuer macht und mit Risiken in der Lieferkette verbindet. Zudem sind sie empfindlicher gegenüber Überhitzung als andere Lithium-Ionen-Chemien, weshalb Fahrzeuge mit NCA robuste Kühlsysteme benötigen. Für Käufer bedeutet das höhere Preise – nicht nur für das Auto, sondern auch für den Austausch der Batterie.

Möchtest du die interaktive Grafik sehen?

Ermöglicht die Integration KI-unterstützten Inhalts. Der Inhalt wird aktiv überprüft, kann aber jede Art von Code von Dritten enthalten.

In Online-Foren wird darüber ständig diskutiert: „Ich lade immer auf 100 % und es ist völlig in Ordnung“ versus „Niemals über 80 % gehen, sonst ruinierst du deinen Akku.“ Beide Seiten haben recht – aber eben nur für bestimmte Batterietypen.

Batterietyp | Täglicher Ladebereich | 100% Ladung | DC/HPC-Toleranz | Temperaturhinweise |

|---|---|---|---|---|

NMC | 20 - 80% | Nur für Langstrecken | Empfindlich, DC/HPC nur sparsam nutzen | |

LFP | 20 - 100% | Sicher & empfohlen | Toleranter, aber AC ist schonender | Betrieb 0 - 45 °C problemlos. Vorwärmen unter 0 °C empfohlen. Dauerhaft >50 °C vermeiden. |

NCA | 20 - 80% | Nur für Langstrecken | Empfindlich, DC/HPC nur sparsam nutzen | 20 - 30 °C ideal. Vorkonditionieren unter 15 °C. Kein Schnellladen <0 °C. Dauerhafte Belastung >45 °C vermeiden. |

Einer der wichtigsten Tipps für eine lange und gesunde Lebensdauer der Autobatterie: So oft wie möglich AC-Laden bevorzugen. Beispielsweise sorgen Wallboxen wie unser go-e Charger Gemini 2.0 oder der Gemini flex 2.0 für ein schonendes, batteriefreundliches Laden. Gelegentliches Schnellladen mit DC ist unproblematisch – häufige Nutzung kann die Lebensdauer der Batterie jedoch verkürzen.

Die nächste Generation von E-Auto-Akkus setzt auf unterschiedliche Ansätze: Festkörperbatterien für größere Reichweiten und schnelles Laden, Natrium-Ionen-Batterien für erschwingliche Stadtfahrzeuge und Lithium-Schwefel-Batterien für leichte, besonders energiereiche Akkupacks. Jede Technologie bringt jedoch Kompromisse mit sich – sei es bei den Kosten, der Ladezyklen-Lebensdauer oder der Marktreife.

Festkörperbatterien stehen kurz vor dem Durchbruch - ein Mythos?

Fakt ist, sie sind extrem vielversprechend – schnelleres Laden, sicherer und mit noch mehr Energiegehalt als heutige Batterien. Ein Traum! Aber Festkörperbatterien befinden sich noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Im nächsten Auto darfst du sie also noch nicht erwarten.

Nahezu alle großen E-Auto-Hersteller setzen auf Festkörperbatterien. VW rechnet mit einem kommerziellen Einsatz gegen Ende 2025 – mit dem Versprechen von 30 % mehr Reichweite und halbierten Ladezeiten. Mercedes begann 2025 mit Straßentests in einem EQS-Prototyp, der mithilfe eines patentierten Floating Cell Carrier eine Reichweite von 1.000 km mit nur einer Ladung anstrebt.

Zusammensetzung: Lithium + Festelektrolyt (Keramik/Polymer)

Energiedichte: bis zu 400 Wh/kg

Maximales Reichweitenpotenzial: voraussichtlich über 1.000 km

Hersteller sehen enormes Potenzial: kleinere und leichtere Batteriepacks, höhere Energiedichte und Ladezeiten von Minuten statt Stunden. Auch die Sicherheit ist besser, da kein flüssiger Elektrolyt vorhanden ist – das Brandrisiko ist also deutlich geringer. Hinsichtlich der Reichweite könnte diese Batterietechnologie bedeuten, dass ein erschwingliches Mittelklasse-E-Auto 800 km oder mehr schafft. Kürzlich demonstrierte Mercedes-Benz das Potenzial der Festkörpertechnologie, indem ein modifizierter EQS-Testwagen 1.205 km von Stuttgart nach Malmö ohne Nachladen fuhr – und dabei noch eine Restreichweite von 140 km hatte.

Doch auch Festkörperbatterien haben ihre Grenzen. Die Kosten sind weiterhin sehr hoch, die Skalierung der Produktion ist komplex, und die Technologie erweist sich bei großen Zellformaten als empfindlich. Hinzu kommt, dass flüssige Lithium-Ionen-Batterien einen Vorsprung von drei Jahrzehnten haben – mit etablierten Lieferketten und bewährter Zuverlässigkeit. Fachleute erwarten, dass Festkörperbatterien zunächst in Premiumfahrzeugen Einzug halten, deren Käufer bereit sind, für die Vorteile mehr zu bezahlen – bevor sie allmählich in den Massenmarkt gelangen.

Gut zu wissen:

In unserer YouTube-Umfrage wählten 41 % der Teilnehmer Festkörperbatterien als die Zukunft der Elektroautos – ebenso viele wie für Lithium-Ionen-Batterien.

Natrium-Ionen-Batterien ersetzen Lithium durch Natrium und verringern damit die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen. Mit einer Energiedichte von etwa 100–160 Wh/kg können sie in Sachen Reichweite nicht mit Lithium-Ionen mithalten, sind dafür aber deutlich günstiger. CATL kündigte 2021 seine ersten Natrium-Ionen-Packs an, und BYD wird voraussichtlich bald die ersten natrium-betriebenen E-Autos auf den Markt bringen. In China gibt es bereits Modelle weniger bekannter Marken mit Natrium-Ionen-Batterien, darunter der JAC Yiwei 3 (nicht in Europa erhältlich) und der JMEV EV3 (in Europa nur eingeschränkt verfügbar).

Der Reiz liegt auf der Hand: Erschwinglichkeit und Versorgungssicherheit. Natrium ist praktisch überall verfügbar – im Meerwasser oder in gängigen Mineralien – und somit gibt es keine Engpässe in der Lieferkette. Außerdem funktionieren diese Batterien bei kaltem Wetter besser als LFP, was sie für nördliche Märkte interessant macht.

Die Energiedichte bleibt jedoch der Knackpunkt. Natrium-Ionen-Packs sind sperriger und schwerer, weshalb sie sich nicht für Langstreckenfahrzeuge eignen. Auch die Ladezyklen-Lebensdauer muss im Vergleich zu LFP noch verbessert werden. Deshalb gilt: günstig und sicher, ja – aber ein vollständiger Ersatz für Lithium-Ionen-Batterien ist unwahrscheinlich. Stattdessen sind sie besser geeignet für Stadtfahrzeuge als für Langstreckenautos.

Lithium-Schwefel-Batterien sind noch experimentell, gelten aber als hochgradig vielversprechend. Sie sind leicht und nutzen Schwefel, der günstig und reichlich vorhanden ist. Allerdings stellen Stabilität und Ladezyklen-Lebensdauer noch große Herausforderungen dar.

Die Lithium-Schwefel-Technologie wird seit Jahrzehnten erforscht – mit dem Versprechen von Energiedichten über 500 Wh/kg (doppelt so hoch wie Lithium-Ionen). Sogar die NASA hat diese Batterien für die Luft- und Raumfahrt getestet, da sie extrem leicht sind. Doch der sogenannte Polysulfid-Shuttle-Effekt führt zu einem schnellen Kapazitätsverlust, was den kommerziellen Einsatz in Elektroautos bislang verhindert hat.

Sollte die Entwicklung erfolgreich verlaufen, könnten Lithium-Schwefel-Batterien E-Autos mit Reichweiten von über 1.000 km und deutlich leichteren Batteriepacks ermöglichen. Auch die Kosten wären niedriger, da Schwefel im Vergleich zu Kobalt oder Nickel sehr günstig ist. Genau deshalb arbeiten Forschungslabore und Start-ups unermüdlich an Durchbrüchen in diesem Bereich.

Leider ist die Ladezyklen-Lebensdauer aktuell schwach. Teilweise treten schon nach weniger als 100 Ladezyklen erhebliche Kapazitätsverluste auf. Damit sind sie für den realen Fahrzeugeinsatz derzeit unbrauchbar. Stabilität und Alterung sind die entscheidenden Hürden – Lithium-Schwefel-Batterien wird man also so bald nicht beim Autohändler sehen.

Zink-Luft-, Aluminium-Ionen- und andere exotische Akkutechnologien werden oft als „Joker“ bezeichnet. Sie nutzen günstige, reichlich vorhandene Materialien und versprechen große Fortschritte in Nachhaltigkeit und Kosten. Allerdings befinden sie sich überwiegend noch im Labor- oder Pilotstadium – weit davon entfernt, dein nächstes E-Auto anzutreiben.

Zink-Luft-Akkus erzeugen Strom, indem Zink mit Sauerstoff reagiert. Dadurch sind sie leicht und günstig. Aluminium-Ionen-Akkus wiederum werden für ihr Potenzial zum ultraschnellen Laden gepriesen. Beide Technologien befinden sich aber noch in der Forschung oder in Nischenanwendungen wie Hörgeräten oder stationärer Energiespeicherung.

Der große Reiz liegt in der Nachhaltigkeit, da Zink und Aluminium reichlich verfügbar, günstig und sicher sind. Sollte die Leistung verbessert werden, könnten diese Batterien sauberen, erschwinglichen Strom für E-Autos liefern – ohne seltene Metalle oder Brandrisiken.

Im Moment sind sie für Autos jedoch unpraktisch. Begrenzte Ladezyklen-Lebensdauer, schlechte Skalierbarkeit und technische Probleme verhindern eine kommerzielle Nutzung. Vorerst bleiben Zink-Luft- und Aluminium-Ionen-Akkus spannende Forschungsprojekte – eher eine „vielleicht irgendwann“-Technologie für E-Autos.

Die ersten Elektroauto-Akkus setzten auf Nickel-Metallhydrid (NiMH) und Blei-Säure. NiMH trieb die ersten Hybride an und bot bessere Sicherheit sowie eine längere Lebensdauer als Blei-Säure. Allerdings begrenzte die niedrige Energiedichte die Reichweite. Blei-Säure-Akkus wiederum versorgten frühe E-Autos mit Energie: günstig und zuverlässig bei kleinen Lasten, aber zu schwer und mit zu geringer Kapazität für moderne Elektroautos.

NiMH wurde Ende der 1990er-Jahre mit dem Toyota Prius bekannt und war über Jahre hinweg die dominierende Batterietechnologie für Hybride. Auch heute werden sie noch in einigen Nicht-Plug-in-Hybriden eingesetzt. Reine Elektroautos haben sich jedoch schnell von NiMH verabschiedet. Die Energiedichte liegt nur bei etwa 60 Wh/kg – weit unter der von Lithium-Ionen, die problemlos 200 Wh/kg erreichen.

Blei-Säure-Batterien gibt es bereits seit dem 19. Jahrhundert und sie trieben einst frühe Elektroautos wie den Baker Electric an. Ihre Energiedichte liegt bei rund 30 Wh/kg – gerade einmal ein Bruchteil dessen, was Lithium-Ionen-Batterien erreichen. In modernen E-Autos gibt es zwar nach wie vor eine kleine 12-Volt-Blei-Säure-Batterie für Beleuchtung, Infotainment und Sicherheitssysteme, doch für den Antrieb sind sie längst ungeeignet. Auf der Hauptbühne der E-Mobilität spielen sie keine Rolle mehr.

Hersteller wie NIO, CATL, BYD, Tesla und andere treiben die Batterietechnik voran: kältebeständige Natrium-Ionen, ultraschnelle modulare Systeme, Festkörper- und Halb-Festkörper-Technologien sowie besonders energiereiche 4680-Zellen. Ziel dieser Innovationen sind Reichweiten von über 1.000 km, extrem kurze Ladezeiten, mehr Sicherheit und höhere Effizienz – und damit die Basis für die nächste Generation von E-Autos und deren Massenmarkt.

Status: Bereits unter realen Bedingungen getestet. Derzeit ausschließlich in China als Mietlösung verfügbar.

NIO hat bewiesen, dass mit seiner 150-kWh-Halb-Festkörperbatterie eine Reichweite von 1.000 km möglich ist. Die Batterie bietet eine sehr hohe Energiedichte, ist jedoch extrem teuer – ihr Preis entspricht ungefähr dem eines kompletten NIO ET5. Aus diesem Grund verkauft NIO die Batterie nicht, sondern bietet sie im Rahmen seines „Battery as a Service“ (BaaS)-Programms zur täglichen Miete an.

Bart Scholte Van Mast, Business Innovation Manager im Business Development bei go-e…die sogenannten „unterlegenen“ Batterien decken 90 % der Bedürfnisse ab

Die aktuelle Fixierung auf Reichweite ist fehlgeleitet und wird vor allem durch den Vergleich mit Verbrennungsmotoren getrieben. Trennt man die Anwendungsfälle sauber, wird klar: Die sogenannten „unterlegenen“ Batterien erfüllen 90 % der Anforderungen, während die restlichen 10 % selbst mit den fortschrittlichsten Designs nicht lösbar sind.

Status: Naxtra-Natrium-Ionen-Zelle und Shenxing Gen2 sind marktreif. Das Freevoy-Modulsystem wird bereits von chinesischen E-Auto-Herstellern eingesetzt.

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat 2025 gleich drei neue Batteriesysteme vorgestellt.

Die Naxtra-Batterie gilt als erste Natrium-Ionen-Zelle, die sich in Massenproduktion herstellen lässt. Sie bietet eine Energiedichte von 175 Wh/kg und behält selbst bei -40 °C noch 90 % ihrer Leistung. Zudem unterstützt sie über 10.000 Ladezyklen und ist bereits für die Serienfertigung bereit.

Die Shenxing-Batterie der zweiten Generation, die kürzlich auf der IAA 2025 in München vorgestellt wurde, kann bei -10 °C in nur 15 Minuten von 5 % auf 80 % geladen werden. Erwartet wird eine Reichweite von 800 km. Laut CATL sind die Batterien marktreif – Autohersteller könnten sie sofort bestellen und einbauen.

Die Freevoy Dual-Power-Batterie kombiniert zwei Energiebereiche in einem modularen System. Dadurch lassen sich unterschiedliche Chemien – etwa Natrium-Ionen-, LFP- oder NCM-Zellen – je nach Fahrbedarf einsetzen. Chinesische Hersteller wie Geely, Chery und mehrere andere haben die Freevoy-Batterie bereits in ihre Fahrzeuge integriert und bereiten deren Markteinführung in naher Zukunft vor.

Status: Derzeit noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase. Erfolgreich auf der IAA Mobility 2025 demonstriert. Meilenstein auf dem Weg zur Serienproduktion, Anwendungen in E-Autos folgen als Nächstes.

QuantumScape und PowerCo haben auf der IAA Mobility 2025 live eine Ducati mit Festkörper-Lithium-Metall-Batterien angetrieben. Diese Batterien sind besonders, weil sie keine herkömmliche Graphit-„Anode“ wie die meisten Lithium-Ionen-Batterien verwenden. Dadurch sind sie sicherer, energiedichter und langlebiger.

Die Vorstellung der Motorrad-Performance wurde als „Meilenstein vom Labor in die Serienproduktion“ bezeichnet. Für Elektroautos würde eine solche Batterie bedeuten: mehr Reichweite mit nur einer Ladung, Aufladen von 10 % auf 80 % in nur 12 Minuten und eine gleichmäßig starke Leistung.

Status: Erste Tests im Seal-Sedan. Kleinserienproduktion möglich bis 2027. Masseneinführung für 2030 angepeilt.

Es wäre überraschend, BYD hier nicht zu erwähnen. Der chinesische Hersteller sorgt derzeit für große Schlagzeilen: mit dem Bau einer neuen Fabrik in Ungarn, der Einführung extrem erschwinglicher E-Modelle mit ordentlicher Reichweite und wachsendem Druck auf europäische Marken. Während BYD vor fünf Jahren kaum jemand kannte, wird das Unternehmen heute in fast jeder Diskussion über bezahlbare und zugleich leistungsfähige Elektroautos genannt. Also erwähnen wir es hier auch.

Aktuell testet BYD seine erste Generation von Festkörperbatterien im Seal E-Sedan. Sollte alles wie geplant funktionieren, könnte diese Batterie bis zu 1.500 km Reichweite (NEDC) liefern und sich in etwa 12 Minuten aufladen lassen – dank einer Energiedichte von 400 Wh/kg, mehr als doppelt so hoch wie die der aktuellen Blade-Batterie. Zu beachten ist allerdings, dass NEDC-Schätzungen im Schnitt rund 22 % optimistischer ausfallen als der realistischere WLTP-Standard, den Hersteller heute erfüllen müssen.

Die Tests für die BYD-Festkörperbatterie sollen voraussichtlich bis 2027 andauern. Bis dahin könnten erste Kleinserienmodelle auf den Markt kommen, während die volle Integration für 2030 geplant ist. Sollte die Entwicklung erfolgreich verlaufen, könnte dies die Reichweitenangst drastisch verringern und BYDs Position als global führender Hersteller von Elektroautos weiter festigen.

Status: Bereits in Produktion und im Tesla Cybertruck im Einsatz.

Tesla ist schon immer eigene Wege gegangen und setzt traditionell auf zylindrische Batteriezellen. Zum Vergleich: BYDs Blade-Batterie verwendet prismatische Zellen mit Fokus auf Sicherheit, Wärmemanagement und Kosten. Marken wie Volkswagen, BMW oder Hyundai nutzen meist Pouch- oder prismatische Zellen, da diese sich einfacher verpacken und thermisch besser kontrollieren lassen.

Neu ist Teslas 4680-Zelle – ein großer Sprung im Vergleich zu den älteren 2170-Zellen (2,1 cm × 7,0 cm). Die größeren Zellen speichern 272 Wh/kg (BYDs Blade-Batterie: 160 Wh/kg). Für Fahrer:innen bedeutet das: mehr Reichweite, sanftere und stärkere Beschleunigung sowie weniger Ladepausen.

Zudem kauft Tesla teilweise vorgefertigte Elektroden von LG, um die Produktion zu beschleunigen und Kosten zu senken. Das macht die Fahrzeuge schneller verfügbar – und erschwinglicher.

Toyota plant 2026 die Einführung seiner nächsten Generation von BEVs mit einer breiten Palette fortschrittlicher Batterietechnologien (Lithium-Ionen- und Festkörperdesigns). Diese sollen schnelleres Laden, Reichweiten von bis zu 1.000 km, geringere Kosten und optimierte Aerodynamik ermöglichen. Die Massenproduktion von Festkörperbatterien peilt Toyota für 2027–2028 an.

Mercedes-Benz hat in Zusammenarbeit mit Factorial Energy eine Lithium-Metall-Festkörperbatterie in einen modifizierten EQS integriert. Sie ermöglicht bis zu 25 % mehr Reichweite, verbesserte Sicherheit, geringeres Gewicht und höhere Effizienz. Damit fand der erste reale Straßentest einer Festkörpertechnologie im Automobilmaßstab statt – mit einer potenziellen Reichweite von über 1.000 km, jener magischen Marke, auf die die meisten Hersteller hinarbeiten.

Die BMW Group bringt ihre sechste Generation der eDrive-Technologie auf den Markt – mit 800-Volt-Hochvoltbatterien und einem modularen, technologieoffenen Antriebssystem. Versprochen werden bis zu 30 % schnelleres Laden, 30 % mehr Reichweite, 20 % höhere Gesamteffizienz und flexible Motor-Konfigurationen. Die weltweite Montage und Produktion der Batterien ist für 2026 geplant.

Der aktuell insgesamt beste Batterietyp für Elektroautos ist NMC. Dank seiner hohen Energiedichte eignet er sich sowohl für Stadtfahrten als auch für längere Strecken und leistungsstarke E-Autos. NMC-Batterien sind erprobt, recycelbar und sorgen auch auf langen Fahrten für eine stabile Performance – auch wenn die Verwendung von Kobalt ethische Fragen aufwirft und die Preise nach oben treiben kann.

Für preisgünstige oder stadtorientierte Modelle ist LFP weiterhin eine sehr gute Option. Diese Batterien sind sicher, langlebig, einfach zu recyceln und halten über 3.000 Ladezyklen durch. Die Reichweite ist zwar etwas geringer, reicht für den Alltag jedoch vollkommen aus.

In Zukunft könnten Festkörper- und andere neue Batterietypen die heutigen Technologien übertreffen – doch dieser Zeitpunkt liegt noch in weiter Ferne.

©

MG Motor Deutschland

©

MG Motor Deutschland

Ronald Kroke, Head of Marketing bei go-eDas Rennen zwischen den Batterietypen ist noch nicht entschieden

Ich bin mit der Leistung der Batterie in meinem IONIQ 5 sehr zufrieden, und zahlreiche Tests haben gezeigt, dass Lithium-Ionen-Batterien eine sehr lange Lebensdauer haben. Festkörperbatterien müssen sich in diesem Punkt erst noch beweisen, da ich davon ausgehe, dass Ladefehler zu schnelleren Leistungsverlusten führen. Ihre angekündigte Schnellladefähigkeit und die große Reichweite werden diesen Batterietyp in Zukunft jedoch wahrscheinlich zur bevorzugten Wahl machen.

Die Welt der E-Auto-Batterien verändert sich rasant – und wer die Nachrichten in diesem Bereich verfolgt, hat sicher bemerkt, wie schnell die Preise fallen. 2024 stiegen die Verkäufe von Elektroautos um 25 % auf 17 Millionen Fahrzeuge, während die Batterienachfrage erstmals über 1 Terawattstunde kletterte – ein Meilenstein, über den in E-Auto-Foren schon seit Monaten diskutiert wird. Gleichzeitig fiel der durchschnittliche Preis für ein Batteriepack unter 100 $ (umgerechnet ca. 80€) pro Kilowattstunde – ein entscheidender Wert für alle, die sich fragen, ob Elektroautos ab 2026 deutlich bezahlbarer werden. Ein großer Teil dieses Rückgangs geht auf günstigere Rohstoffe zurück, wie etwa Lithium, das seit 2022 über 85 % an Wert verloren hat. Doch es liegt nicht nur an den Rohstoffen: Auch die Produktionsprozesse sind erheblich effizienter geworden. Die weltweite Produktionskapazität erreichte 3 TWh im Jahr 2024. Sollten alle geplanten Projekte tatsächlich umgesetzt werden, könnte sich dieser Wert in den nächsten fünf Jahren verdreifachen. All diese Fortschritte bedeuten: mehr Auswahl und niedrigere Preise für alle, die über den Umstieg auf ein Elektroauto nachdenken.

China hat heute einen deutlichen Vorsprung – mit einem Batterie-Ökosystem, das dem anderer Nationen mindestens zehn Jahre voraus ist. Der geschätzte Marktanteil bei der Verarbeitung von Lithium zu Lithiumchemikalien lag 2024 bei rund 68 %, wodurch die weltweite EV-Lieferkette noch stärker von China abhängig wurde. Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 verkaufte das Land 1,4 Millionen Elektrofahrzeuge (BEV und PHEV) – das entspricht 58 % des Weltmarkts.

Mit diesem Vorteil dominiert China die weltweite Produktion und den Export, während Europa versucht aufzuholen. Europäische Unternehmen planen zwar über 50 Gigafactories, doch viele Projekte verzögern sich oder hängen von chinesischen Partnern ab. Gleichzeitig schlagen chinesische Firmen zunehmend in Europa Wurzeln: So baut CATL in Ungarn bereits seine zweite europäische Gigafactory – eine Investition von 7,6 Milliarden US-Dollar, um unter anderem BMW zu beliefern.

Blickt man in die Zukunft, wird China in den nächsten fünf bis zehn Jahren seine Führungsposition wohl behalten, allerdings dürfte sich die Strategie verändern. Chinesische Unternehmen werden zunehmend Fahrzeuge und Batterien direkt in Europa produzieren. Gleichzeitig ist mit stärkeren handelspolitischen Schutzmaßnahmen und verstärkten Bemühungen zum Aufbau einer eigenen europäischen Batterieindustrie zu rechnen.

In gängigen E-Autos kommen NMC-, NCA- und LFP-Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Zu den aufkommenden Typen gehören Festkörper-, Natrium-Ionen- und Lithium-Schwefel-Batterien.

NMC bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen Kosten und Reichweite, NCA punktet mit hoher Energiedichte und großer Reichweite für Premiumfahrzeuge, und LFP ist sicher, günstig und langlebig – ideal für Stadtautos.

Nein. NMC, NCA und LFP unterscheiden sich in ihrer Chemie, Lebensdauer, thermischen Stabilität, Sicherheit und im Ladeverhalten.

Das hängt vom Batterietyp ab. NMC- und NCA-Batterien reagieren empfindlich auf häufiges Schnellladen mit Gleichstrom, während LFP-Batterien dies deutlich besser vertragen.

Ja. Viele Hersteller entwickeln Akkus so, dass sie das Fahrzeug überdauern. Die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch von der Batterietechnologie ab.

Festkörperbatterien sind innovative Akkus mit einem festen Elektrolyten. Sie versprechen höhere Reichweiten, schnelleres Laden, geringeres Gewicht und mehr Sicherheit, sind jedoch noch nicht weit verbreitet.

Derzeit gelten LFP-Batterien als am sichersten – dank ihrer hohen thermischen Stabilität und ihres geringen Brandrisikos. Festkörperbatterien könnten sie in puncto Sicherheit jedoch übertreffen, sobald sie in Serie produziert werden.

Sprache wechseln

Um ein optimales Nutzererlebnis anbieten zu können, benötigen wir einige Technologien von Drittanbietern. Nachfolgend kannst du diese einsehen und aktivieren. Solltest du deine Einstellungen nachträglich ändern wollen, kannst du dies bei den Datenschutzeinstellungen vornehmen. Zur Datenschutzerklärung. Zum Impressum.

Notwendige Cookies und Funktionen werden benötigt, um die Web-Seite grundsätzlich verwenden zu können.

Ein erforderliches Cookie zur Speicherung von Login Information für Backend Redakteure.

Ein erforderliches Cookie zur Speicherung Ihrer Datenschutz-Einstellungen.

Funktionen erweitern die Grundfunktion der Website, Drittanbieter-Technologien werden eingebunden und diese können ebenfalls Daten über ihre Nutzer sammeln.

Erlaubt die Anzeige von Kartenmaterial (Bilder) von openstreetmap, um Kartenfunktionalität abbilden zu können. Durch Erlauben dieses Features akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von openstreetmap

Erlaubt die Wiedergabe von Videos, die auf vimeo.com gehostet werden. Durch Erlauben dieses Features akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Erlaubt die Wiedergabe von Videos, die auf youtube.com gehostet werden. Durch Erlauben dieses Features akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.

Erlaubt die Einbindung von Google Maps Funktionen. Durch Erlauben dieses Features akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.

Ermöglicht die Integration KI-unterstützten Inhalts. Der Inhalt wird aktiv überprüft, kann aber jede Art von Code von Dritten enthalten.

Dieser Chat verwendet ein Cookie, um mit dir zu interagieren und deinen Chat-Verlauf zur Qualitätssicherung zu speichern (siehe unsere Datenschutzerklärung).

Erlaubt die Einbindung von ReCaptcha, um dich als menschliche Person zu identifizieren. Mit der Zustimmung zur Nutzung dieser Funktion, akzeptierst du die Datenschutzbestimmungen von Google.

Statistik und Marketing